こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

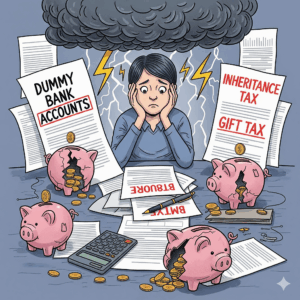

今回は、親子間での金銭の貸し借りを行う際に「贈与」とみなされ、高額な贈与税が課税されるのを避けるための重要なポイントについて解説いたします。

当事務所にも、「親に住宅ローンの返済資金を借りた」「子供に事業資金を貸したい」といったご相談が数多く寄せられます。しかし、安易な金銭の移動は税務署から贈与と判断され、思わぬ税負担が生じる可能性があります。

【税務署から贈与とみなされないための4つのポイント】

1.金銭消費貸借契約書(借用書)を必ず作成する。

親子間であっても、金銭の貸し借りを行う際には必ず借用書を作成しましょう。口約束だけでは税務署に贈与とみなされる可能性が高まります。

借用書には、以下の項目を明確に記載することが重要です。

- 貸主(親)と借主(子)の住所と氏名(自署と押印)

- 契約日

- 借入金額(金額の頭に「金」と記載することで改ざんを防ぎます)

- 返済期日(完済予定日を具体的に記載します)

- 利息(利息を取る場合は利率を記載します。後述しますが、利息の有無は必ずしも贈与と判断される決定的な要因ではありません)

- 遅延損害金(返済が遅れた場合の取り決めを記載します)

- 返済方法(毎月の返済額、振込先の銀行口座などを具体的に記載します)

借用書には収入印紙を貼付し、割印(契印)をすることも忘れずに行いましょう。「国税庁の印紙税額一覧表」で借入金額に応じた収入印紙の金額を確認してください。もし収入印紙の貼付を忘れた場合、税務調査で指摘され本来の印紙税額の2倍のペナルティが課せられる可能性があります。

また、税務署からの疑いを避けるため公正証書を作成する必要はありませんが、契約日に借用書が存在していたことを証明するために、確定日付を取得しておくことが推奨されます。確定日付は、公証役場にて手数料700円で取得できます。お近くの公証役場は、インターネットで「お住まいの地域名+公証役場」で検索できます。

2. 利息は取っても取らなくても良いが、無理子には注意する。

税務署に借入れであることを示すために利息を取るべきかという質問が多くありますが、利息の有無が直ちに贈与と判断されるわけではありません。

ただし、国税庁の見解として、無利息などの場合は、本来取るべき利息に相当する金額が贈与として取り扱われる場合があるとされています。これは、「場合がある」という曖昧な表現であり、無利息だからといって借入金全額が贈与とみなされるわけではありません。

重要なのは他のポイントと合わせて、真に金銭の貸し借りであると認められるかどうかです。

3. 借入金額に対して返済能力があること。

税務署は、借主(子)に借入金を返済する能力があるかどうか?を重視します。

例えば、年収300万円の子供が親から1億円を借り、毎月5万円ずつ返済する計画を立てた場合、完済までに200年近くかかる計算になります。このような場合、税務署は「本当に返済する意思があるのか?」と疑問を持ち、贈与と判断する可能性が高くなります。

借入金額と借主の返済能力に見合った現実的な返済計画を立てることが重要です。返済期間は、一般的な10年~30年程度に収まるように計画しましょう。

4. 返済実績をしっかりと残す。

実際に毎月きちんと返済を行っている実績を残すことが非常に重要です。

借用書に返済方法として銀行振込を記載した場合は、必ずその通りに銀行振込で返済を行い通帳に記録を残しましょう。

現金の受け渡しは、証拠が残らないため、税務署から贈与と疑われる原因となります。たとえ毎月きちんと手渡しで返済していたとしても、通帳に記録がなければ、税務署にその事実を証明することが難しくなります。

【まとめ】

親子間の金銭の貸し借りにおいて、贈与税を回避するための重要なポイントは以下の4点です。

- 金銭消費貸借契約書(借用書)を必ず作成し、収入印紙を貼付、割印、可能であれば確定日付を取得する。

- 利息の有無は絶対ではないが、無理子での貸し借りには注意する。

- 借入金額に対して現実的な返済能力に基づいた返済計画を立てる。

- 借用書に記載した返済方法に従い、しっかりと返済実績を残す。(銀行振込を推奨します)

これらのポイントを守り、適切な手続きを行うことで、親子間の金銭の貸し借りが贈与とみなされるリスクを大幅に減らすことができます。

もし、親子間の金銭の貸し借りについてご不安な点やご不明な点がございましたら、自己判断せずに税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

No comment yet, add your voice below!