こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所の野澤です。

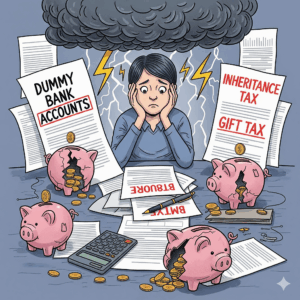

「贈与税」と聞くと、複雑で難しそうと感じる方が多いのではないでしょうか。しかし、贈与税の仕組みを正しく理解し、贈与を計画的に活用することは、将来の相続税を大きく節税するための非常に有効な手段となります。

今回は、2024年の税制改正で大きく変わった贈与税のルールを解説しながら、生前贈与で相続に備えるためのポイントをお伝えします。

◆贈与税の基本を再確認!

贈与税は、個人から無償で財産をもらったときにかかる税金です。毎年1月1日から12月31日までの間にいくらもらったか、を基準に計算し財産をもらった人に納める義務があります。

個人から、なので会社などの法人から財産をもらっても贈与税はかかりません。(※但し所得税・住民税がかかります)

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

また、贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意によって成立するものなので、後々のトラブルや税務調査に備えるためにも贈与があった場合には、贈与契約書を作成しておくことを強くお勧めいたします。

◆贈与税の対象になるもの・ならないもの・みなされるもの

贈与税の対象になるものは金銭だけでなく預金、不動産、株式などの金融商品、保険金、車など多くのものが対象になります。対象にならないものとして、親子間での日常の生活費や教育費、お祝い金など、常識の範囲内と認められるものなどが該当します。但し、生活費や教育費とは別の一定額以上(常識の範囲内)を超える現金や預金は、親子間や祖父母から孫への贈与であっても贈与税の対象となります。 また、贈与とみなされるものの例として、無利子や低金利での金銭の借り入れ、相場より極端に低い価格での財産の譲り受け、親が子の名義で管理している名義預金なども実態として子の財産とは認められず贈与税の対象になります。

◆2024年税制改正の大きな変更点

「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらも大きな見直しが行なわれました。

1. 「暦年課税」 生前贈与加算期間の延長

暦年課税は年間(1月1日から12月31日まで)110万円を超える部分に贈与税が課税される制度です。

※これは贈与する人が贈与できる額ではなく贈与された側の合計額が110万円であることです。

これまでは、亡くなる前3年以内の生前贈与が相続財産へ加算されていました。

しかし、2024年1月1日以降の贈与から、その期間が「7年以内」に段階的に延長されます。

これは、相続または遺贈で財産を取得した法定相続人への贈与が対象となり、孫など法定相続人ではない方への贈与は原則として加算対象外となります。

2. 「相続時精算課税制度」 年間110万円の基礎控除が新設

相続時精算課税制度は、贈与者・受贈者の要件を満たせば、合計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

※但し、一度この制度を選択すると暦年課税には戻れないこと、贈与者が亡くなると贈与した額が相続財産へ加算されることが注意点です。

2024年の改正で、この制度に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。110万円までの贈与であれば、2,500万円の非課税枠とは別に非課税となり、さらに相続時にも相続財産に加算されないという画期的なメリットが生まれました。

これにより、特に相続税の心配がない方にとっては、暦年課税よりも使いやすい制度になったと言えるでしょう。

◆賢い生前贈与の節税テクニック

1. 贈与税を払ってでも贈与するメリットを考える

「贈与は110万円まで」という考えにとらわれず、あえて贈与税を支払ってでも財産を移転した方が、最終的な税負担が軽くなるケースがあります。贈与税と相続税の税率構造を理解し、「税率の低い贈与税で財産を移転する」という選択肢も検討しましょう。

2. 「名義預金」はリスク大!必ず贈与契約書を作成する

贈与が成立するためには、贈与する側・される側の双方の意思表示が不可欠です。親が子名義で勝手に預金をしていても、実態が伴わなければ「名義預金」とみなされ、後から高額な贈与税を課されるリスクがあります。

贈与契約書は毎年必ず作成し、通帳や印鑑は受贈者自身が管理することが、贈与を証明するための重要なポイントです。

3. 贈与は相続対策の全体像の中で計画する

生前贈与は、相続対策の「最終段階」として計画すべきです。

まずはご自身の財産を正確に把握し、遺言書の作成や不動産の評価減など、他の相続対策を先に進めましょう。その上で、生前贈与をどのタイミングで、どの制度を利用して行うかを専門家と一緒に検討していくことが、最も効率的な対策に繋がります。

◆まとめ

2024年の税制改正により、生前贈与を活用した相続対策はより複雑になりましたが、同時に新たな節税機会も生まれました。「自分にはどの制度が合っているのか?」「どのような対策をすれば良いのか?」といったお悩みは、専門家への相談が不可欠です。

税理士法人FLOW会計事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な相続・贈与対策をご提案いたします。

相続対策でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

No comment yet, add your voice below!